Face to Face[紙版]は

毎月第2水曜日発行!

富士地域で活躍する人々の思いを伝える共感と普遍性のインタビュー特集

“Face to Face Talk” 注目のバックナンバー

Vol. 138|菜桜助産所 代表 堀田 久美

《ママたちのお母さん》助産所といっても、それは出産だけの場所ではありません。母親となった、あるいはこれから母親になる女性が、生涯を通じて頼りにできる「産婆さん」の仕事について、助産師で保健学博士の堀田久美さんに聞きました。

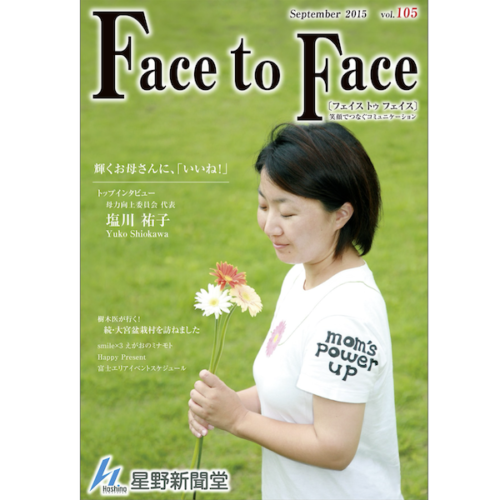

Vol.105 |母力向上委員会 代表 塩川 祐子

《輝くお母さんに、「いいね!」》赤いガーベラをシンボルに活動する母力向上委員会。その代表を務める塩川祐子さんは、女性が主体的に輝ける社会の実現を目指し、常に前進しています。

Vol. 157|ジオガイド 津田 和英

《ジミーさんの富士山探険》富士市の小学生が必ず訪れる丸火自然公園少年自然の家でジオガイドをしているジミーさんこと津田 和英さん。豊かな自然の美しさと恐ろしさを知るジミーさんに自然体験の大切さを伺いました。

Vol. 152|ワンダーラビット・クラブ 代表 匂坂 桂子

《習うより、遊んじゃおう》小学校で英語が正式な教科になる2020年。ワンダーラビット・クラブ 代表の匂坂 桂子さんは、遊びを使って英語を楽しむことが英語を学ぶ上で大切だと話してくれました。

Vol. 173|富士聴覚障害者協会 会長 鈴木 誠一

《人は通じあえる》富士聴覚障害者協会の会長、鈴木 誠一さんは、社会福祉施設の職員として重度身体障害者さんたちの支援をする一方、手話の「ネイティブ」としてその普及活動に取り組んでいます。NHKの番組や行政の記者会見など、なぜ字幕だけではなくて生身の「手話通訳さん」が必要なのか、その答えを探りました。

Vol. 155|FUJICANDLE 蝋飾人 鍋山 純男

《ゆらめきの職人》人工の光が眩しい現代に、やわらかな火を灯す蝋飾人の鍋山 純男さん。やさしい炎のゆらぎが照らす、あたたかなキャンドルの世界を覗いてみます。

Vol. 144|企業組合フジヤマドローン 代表理事 望月 紀志

《大空へ、一番乗り》異業種の経営者によって組織された『企業組合フジヤマドローン』。その代表理事を務める望月 紀志さんが、ドローンの魅力について語ってくれました。

イベントから社会問題・オピニオンまで、富士地域でいま起こっているできごとを伝えるローカル時事ニュース

60代ライターの散歩道【沼津御用邸記念公園と周辺】

歩いた後に好物の団子を食べたくて、ひっそりと静かな沼津御用邸記念公園、そして島郷海水浴場を歩いてみた。個人的な感想だが、沼津市にある沼津御用邸記念公園の周辺は、神奈川県の葉山町に似ているかな、と思う。

文学作品の真髄を味わう『富士中央文学講座』

富士市で30年以上続いている、文学を味わう市民自主講座『富士中央文学講座』。古今東西の文豪の専門家を招き、生涯学習を求める人々に教養を深める場を提供しています。

日本一のだるま市のまち富士をPR『鈴川だるまプロジェクト』

日本三大だるま市に数えられる富士市・毘沙門天だるま市で有名な富士のだるま。その歴史と観光資源としての魅力を「なんでも鑑定団」でもおなじみの日本だるま協会副会長・林直輝さんに伺いました。

人生100年の時代、「最期はどこで……」7

介護という現実が迫り、高齢者施設への入居を選択肢として考えた時、本人の心理的な抵抗、介護する側の罪悪感、費用面の負担など、さまざまな葛藤や課題が浮上します。核家族化や高齢化が進む現代、介護サービスを利用しながら自宅で日常生活を送る一人暮らしの高齢者も少なくありません。

老化を朗らかに 笑って歳を重ねよう1

今までできていたことが、ある時できなくなっていることに気づき、ショックを受けたことはありませんか?例えば鉄棒の逆上がり。筆者が逆上がり事件でショックを受けたのは50代後半でした。「いつまでも元気だね」という周りからの誉め言葉に浮かれ、老化から目を背けていたことを反省しました。加齢によってできなくなることをあらかじめ知っておくことは、身のためになるかもしれません。

近くて遠い!?沼津アルプス紀行 その1

ホッとひと息つきたいとき、私は仕事部屋から山をぼーっと眺める。象が伏せているような形の山、『象山』と呼ばれ親しまれている徳倉山(とくらやま)が目の前に見えるのだ。山は四季折々の表情で私たちの心を癒してくれる。

コロナの片隅で(3) 富士の山ビエンナーレ 谷津倉龍三さんに訊く

コロナの影響でイベントの中止が相次ぐ中、なんとか開催の目処がたった芸術祭・富士の山ビエンナーレ実行委員長・谷津倉龍三さんに、その意義と対策の苦労について伺いました。

富士地域で活躍する専門家たちによる寄稿エッセイ。

98%枯れている木を治療して思うこと ― 続報

どう見ても98%は枯れていると思われるクロマツの樹木治療を行いました。宮城県仙台市の沿岸部、東日本大震災の津波被害を受けながらも瀕死の状態で残っていた木です。今回はその続報について書きます。

史上初のアゼルバイジャン能公演

今年の仕事始めは1月5日でした。三が日は家でゆっくりと過ごし、初仕事はいきなり遠方の鳥取県。仕事で行くのは初めてで、そこから神戸、静岡と地方公演が続きました。なんだか今年は、今まで行ったことのない土地に行く予感が……と思っていたら、1月末から2月初旬まで9日間の海外公演です。行き先は、アゼルバイジャンとイタリア。もちろんこの海外公演は昨年の6月頃から企画していたものですから、分かりきったスケジュールだったのですが(笑)。

わずか六歩で旅行ができる、能の世界

宝生流能楽師は元日、流儀の長老から若手までが一堂に会し、宝生能楽堂のある東京・水道橋にて謡初(うたいぞめ)(正月に謡を初めて謡う儀式)を行います。本舞台の最前列に子方(変声期に満たない子ども)が、続いて若手より順に座ります。

樹木は猛暑に耐えられるのか?

人間が暑さでへばっているこの夏、樹木はどうなのでしょう?樹木にも暑さはこたえています。そんな樹木の夏バテを緩和する方法を紹介します。

NPO法人としての新たなスタート

2024年1月23日。任意団体から『特定非営利活動法人子猫園ベルソーデシャトンズ』として新たなスタートを切った。全国的にもNPO法人の中学生代表は存在しないようで、自分には大きすぎる責任かと悩み考えたが、「命を救うことに理由なんてない」という信念に迷いはなく、代表理事に就任設立した。

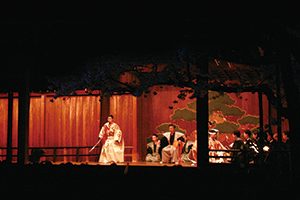

夏の夜に舞う薪能

薪能(たきぎのう)をご存知でしょうか。歌の世界では夏の季語にも詠まれる薪能は、神社の能楽殿(神楽殿)や仮設舞台の周りにかがり火を焚いて演能するもので、その起源は奈良の興福寺で催された「薪御能(たきぎおのう)」といわれています。

TNR+Mを知ってください

猫たちを取り巻く過酷な環境は変わることなく、小さな命が泣いている。昨年度もたくさんの幼い命が殺処分された。人の手にかからずとも死んでしまった赤ちゃんもいる。助けを求める命を前に躊躇する人がほとんどという、悲しい現実。