Face to Face[紙版]は

毎月第2水曜日発行!

富士地域で活躍する人々の思いを伝える共感と普遍性のインタビュー特集

“Face to Face Talk” 注目のバックナンバー

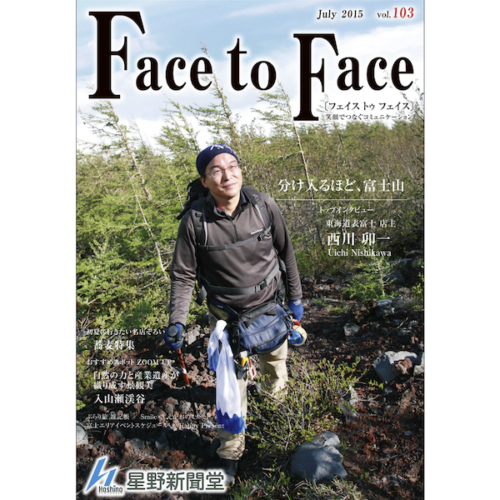

Vol. 103|東海道表富士 店主 西川 卯一

《分け入るほど、富士山》富士山関連商品の専門店を開業し、釡山ガイドを始め、さらには自ら山伏となって修行まで行う西川卯一さん。西川さんを突き動かす、地元の人にこそ伝えたい富士山の魅力について伺いました。

Vol. 219|自家焙煎珈琲屋 花野子 マスター 齋藤 清一

《豆とアロマと語らいと》沼津市外からも多くのコーヒー好きが通う喫茶店『自家焙煎珈琲屋 花野子』。不況などを乗り越え今や常連客も新規客も途切れない人気店へと成長した理由は、マスター・齋藤清一さんのコーヒーへの情熱と気さくな人柄によるものでしょう。そこには丁寧に淹れたコーヒーと、それを楽しむ人々が語らう温かな空間がありました。

Vol. 110|チャイルド・ライフ・スペシャリスト 桑原 和代

《子どもたちの「勇気の素」》子どもとその家族に対する心理社会的支援を行うことを目的とした、チャイルド・ライフ・スペシャリストという職種。静岡県立こども病院に勤務する、同病院内で唯一のチャイルド・ライフ・スペシャリストの桑原和代さんは、この仕事の核になるのは子どもを信じることだと語ります。

Vol. 164|プロマジシャン オイル

《 ときには手を変え品を変え。》静岡県内を中心に活躍するプロマジシャン・オイルさん。マジックを通じて多くの人に笑顔を届ける彼の、マジックへの思いを伺いました。

Vol. 136|国際地域開発コーディネーター 安藤 智恵子

《ゴリラが教えてくれた地域共生》富士宮の「縁や」でエコツーリズムに取り組む、 安藤智恵子さん。その共生理念の原点は、西アフリカ・ガボン共和国で10年以上に渡って取り組んだ、ゴリラの生態調査でした。

Vol. 134|山大園 店主 渡辺 栄一

《茶の心の伝道使》富士市を代表する名産品の日本茶。地元の老舗茶店・山大園の渡辺栄一さんは、茶葉だけにとどまらず日本文化そのものの伝道使として、その心を伝え続けています。

Vol.111 |青年海外協力隊 平成24年度3次隊 隊員 川副 尚人

《青年は未知なる地平を目指す》東アフリカの内陸部、ナイル川の源流に位置するウガンダ共和国に、青年海外協力隊の隊員として2年間滞在した川副尚人さん。現在は中学校で社会科講師を務める川副さんに、異国の地で戸惑いながらも、現地の人々と密接に関わりながら農村の生活改善に取り組んだ日々を語ってもらいました。

イベントから社会問題・オピニオンまで、富士地域でいま起こっているできごとを伝えるローカル時事ニュース

人生100年の時代、「最期はどこで……」2

どんな状態になったら介護に踏み切ればよいのか。判断基準が曖昧な上に、家族間での介護に対する認識の違いや、「介護される側」と「介護する側」での受け入れ方の違いなどもあり、つい後回しにしがちです。

60代ライターの散歩道【須津川渓谷をのんびり散策】

秋の深まる11月初旬。富士市比奈の須津川渓谷を歩いてきました。市街地からほんの少し離れた場所で楽しめる、美しい紅葉と滝の絶景がおすすめのスポットです。

愛され、親しまれ、受け継がれ……今に生きる「麹の世界」

清水町新宿区。車が往来する店舗・住宅街に、まるで居場所を間違えたかのような、瓦を敷き詰めた大きな屋根とガラス戸が印象的な古い家屋がある。ここが中村屋麹店だ。

吉原まち中アートミュージアム 宮崎泰一 写真展

幻想的な彩りの美しい富士山写真で知られる宮崎泰一さん。吉原商店街を縦断して行われた写真展に行ってきました。

コロナの片隅で(3) 富士の山ビエンナーレ 谷津倉龍三さんに訊く

コロナの影響でイベントの中止が相次ぐ中、なんとか開催の目処がたった芸術祭・富士の山ビエンナーレ実行委員長・谷津倉龍三さんに、その意義と対策の苦労について伺いました。

60代ライターの散歩道 【大淵笹場】

森に囲まれ、遠景に電柱や住宅などの人工物がなく、雄大な富士山とひな壇状の茶畑が仰げる富士市の大淵笹場。全国的に知られるこのビュースポットで『おおぶちお茶まつり』が開かれたので訪ねた。

60代ライターの散歩道【天然記念物・柿田川の公園】

アウトドア好きにとって憧れの清流といえば高知県の四万十川だが、静岡県東部には「柿田川」がある事を忘れてはいけない。隣町と呼べる清水町の柿田川は、国の天然記念物であり、四万十川や岐阜県の長良川とともに、日本三大清流の一つと呼ばれていた。

富士地域で活躍する専門家たちによる寄稿エッセイ。

空気感を纏う

空気感は、自然や物や場所などの環境だけではなく、他の奏者たちとの足並みや、さらには奏者本人の日常や人生が、どこかで影響してくるのかもしれません。

桜の木が危ない!

『20年後には日本から桜の木がなくなるかもしれない』という内容のテレビ番組が先日放送されたそうです。それを聞いて私はバナナのことを思い出しました。それはソメイヨシノとバナナには、とある共通点があるからです。

ヒイラギは丸くなる

ヒイラギの名前の由来をご存知ですか?和洋の伝統行事でおなじみのこの植物はその尖った葉が特徴ですが、いつもトゲトゲしているとは限りません。

植樹という被災地支援に物申す

被災地支援により学校に植えられていた木々。しかし、多くの人々の善意に基づいていたはずの植樹が、現場である学校では迷惑な存在になりつつありました。なぜか?

猫は人間を幸せにしてくれる

入園したすべての猫たちはその日から僕の家族で、愛しく大切でたまらない。真っすぐに見つめる瞳も、寂しいとすりすり体を寄せてくる仕草も、安心して聴かせてくれるゴロゴロ声も、そばにいるだけで癒やされて、優しい気持ちになる。そんな猫の力は病気の予防や治療にもなることがわかっている。

大切にされているご神木の治療について (土壌改良編)

「樹木医って、いったい何をしているの?」といつも聞かれます。ミステリアスな職業のため、先日実施したご神木(推定樹齢400年)の樹勢回復作業(通称・治療)を例に、簡単に仕事について解説してみようと思います。

「根腐れ」って本当に起こるの?

今回は蒸し暑い梅雨の時期に気になる水やり、とくに「根腐れ」について書きます。「頻繁な水やり」「いつもジメジメした土」が根腐れを起こすというのは果たして本当でしょうか?