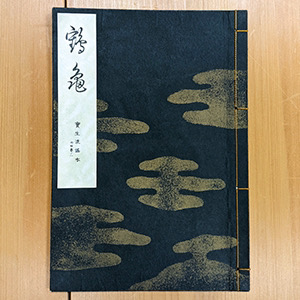

栗名月の能舞台

気がつけば夏も終わり、やっと秋が訪れると思うと冬のような気温で、かと思えばまた夏のような気温に戻り……と不安定な日々でしたが、今年もいよいよ農繁期ならぬ「能繁期」がやってきました。

若手能楽師・田崎甫が、伝統芸能継承者の目線から日常を描く

気がつけば夏も終わり、やっと秋が訪れると思うと冬のような気温で、かと思えばまた夏のような気温に戻り……と不安定な日々でしたが、今年もいよいよ農繁期ならぬ「能繁期」がやってきました。

今年の仕事始めは1月5日でした。三が日は家でゆっくりと過ごし、初仕事はいきなり遠方の鳥取県。仕事で行くのは初めてで、そこから神戸、静岡と地方公演が続きました。なんだか今年は、今まで行ったことのない土地に行く予感が……と思っていたら、1月末から2月初旬まで9日間の海外公演です。行き先は、アゼルバイジャンとイタリア。もちろんこの海外公演は昨年の6月頃から企画していたものですから、分かりきったスケジュールだったのですが(笑)。

能楽の演目は180曲ほどあり、それらのほとんどに季節が設定されています。春と秋の演目が大多数を占め、ついで冬の曲。夏の演目はわずかしかありません。

私たち能楽師は、はたして年間でどれくらいの能舞台を勤めるのでしょうか。シテをいただくことは年にわずかで、ほとんどの舞台が地謡または後見の下っ端なのです。

そもそも能楽師という職業は、いったいどれほどの認知度なのでしょうか。能楽という言葉を聞いてもピンとこない人もいるかもしれませんが、私は「あーオメンとかかぶるあのノウガクね!」というような反応をされることがしばしあります。

そもそも能楽師という職業は、いったいどれほどの認知度なのでしょうか。能楽という言葉を聞いてもピンとこない人もいるかもしれませんが、私は「あーオメンとかかぶるあのノウガクね!」というような反応をされることがしばしあります。

気がつくと、目の前には揚幕があります。私は能装束を身にまとい、間もなく幕があがることを知っています。しかし、私は私自身が何の役を勤めるのかわかりません。これから始まる演目すらも知りません。舞台へ出ていったところで何を謡えばよいのか、何を舞えばよいのか、何一つわからないのです。

天気や気温が安定しない5月下旬、襟付きの長袖シャツにジャケットをはおり歩いていた私は、ノースリーブ姿の女性とすれ違いました。

吉原の松葉楼にて行った『能と長唄』。富士市出身で東京藝術大学時代の同級生、長唄三味線奏者の佐藤さくら子さんとの共演を実現することができました。

能楽独特の習慣かもしれませんが、リハーサルを行なわないことが多々あります。特に不定期で特殊な公演では、いきなり本番ということが多いのです。