Vol.218 |日本テニス協会 ナショナルコーチ 渡邉隼

好きとやる気の伸ばし方

富士市松岡の静かな住宅地にある、2面のテニスコート。地域密着型のテニススクール『ワタナベテニスカレッジ』では日夜、老若男女がボールを弾く心地良い音が響く。このスクールでコーチを務める渡邉隼(じゅん)さんは日本テニス協会のスタッフとして、日本代表選手を率いるもう一つの顔を持つ。習いごとを始めたばかりの子どもや健康増進を目的とした高齢者に優しく手ほどきをしながら、実業団の選手や世界を股にかけたトッププレーヤーまで、異なる立場の人を同時並行で指導している渡邉さんは、テニス界でも稀有な存在といえる。

一般向けには気軽な生涯スポーツとして裾野を広げながらも、アスリートの指導は科学的な知見も含めて高度化しているという、現代テニス。その両面を知る渡邉さんが語るテニス論からは、つねに人の思いを大切にしていることが読み取れた。スポーツを教わるなら、こんなコーチがいい。

テニスの日本代表コーチが身近な場所で一般の人にも教えているとは、驚きました。

父が富士市内で経営するテニススクールと、日本テニス協会のナショナルチーム、また実業団のテニス部でもコーチを兼務しています。今はナショナルチームの活動がメインで、年間で計5ヵ月くらいは遠征などで海外に出ています。地元でテニスを教える機会はあまり多くはありませんが、生まれ育った富士市を拠点に幅広く活動しています。

ナショナルチームでは現在、女子16歳以下の監督と17〜22歳のコーチを務めていて、トップ選手が出場する世界4大大会に帯同することもあります。大坂なおみ選手をはじめ、プロの選手でも日本代表として国際大会に出場する際は協会スタッフとして関わりますし、大会期間中は会場で全選手の試合をチェックするのはもちろん、選手と生活をともにして練習相手や体調確認をしつつ、食事や買い物に付き合うこともあります。

地元では、大会で上位を目指すアカデミー生の育成と並行して、未就学児や高齢者の方も指導しています。アカデミー生は小中学生が15名ほどいますが、その半分以上が東海大会まで進んでいて、全国大会優勝のペアも在籍しています。

また、3年前に13歳で単身スペインに渡って、現在は世界的プレーヤーのラファエル・ナダル氏が創設したアカデミーで英才教育を受けている教え子もいます。富士市出身の阿部素晴(もとはる)選手で、彼は今年16歳以下のアジア・オセアニア予選で優勝して、11月に南米で開催される世界大会に出場します。僕は女子の代表監督として参加するので現地で合流する形になりますが、3歳頃から教えていた子と世界大会の場で再会できるのは感慨深いですね。後に続く子どもたちにとっても、憧れの先輩が世界を舞台に戦う姿は良い刺激と原動力になっているようです。

国際大会を舞台に活躍する若い世代を育成

幼児期からテニスを教えてきた阿部素晴選手と (世界大会開催中のチリ・サンティアゴにて)

渡邉さんご自身がテニスを始めたきっかけや、これまでの経緯は?

父がテニスの指導者で、兄と姉もテニスをやっていたので、末っ子の僕も物心がついた頃にはラケットを握ってコートで遊んでいました。本格的に始めたのは小学校に入ってからです。当時のことで印象に残っているのは、高学年で初めて出場した県のトーナメント。どうせ勝てるだろうと思い込んでいた一つ年上の子に負けて、あまりの悔しさに大泣きしたんです。その時父に、「悔しかったら練習しなさい。じゃないと負けっぱなしで終わるよ」と言われたところからスイッチが入りました。高校では全国大会でシングルス3位、ダブルスで優勝することができて、大学進学後もテニス漬けの毎日でした。

就職を機にテニスを卒業して、一般の会社員として暮らそうと思っていましたが、メーカーの営業職で働く中で会社の人事部や監督に声をかけられて、実業団のテニス部に入ることになりました。会社専用のコートがなかったので母校に足を運んで練習していたところ、当時の早稲田大学庭球部監督で恩師の土橋登志久(としひさ)さんから、「空いた時間に学生を指導してくれないか」と言われ、仕事と並行して大学でテニスを教えるようになりました。

また、ちょうど同じ時期に父が富士市でテニススクールを開業することになり、せっかくなら自分も力になろうと父を手伝うことにしました。結果的には会社を辞めて、地元スクールのコーチと大学のヘッドコーチを兼務する形になりました。さらにその数年後には土橋さんからの引き合いで日本代表チームと関わるようになります。土橋さんは女子ナショナルチームのコーチや監督を経て、現在は日本テニス協会の専務理事という立場です。選手としても指導者としても教えを受けた僕は、土橋さんの背中を追う形でナショナルチームのコーチになり、今年4月に16歳以下の女子代表監督に就いたという経緯です。

多忙の合間を縫って地元でも育成を続けている

年齢・レベル・目標に合わせた指導を行なう

将来有望なトップレベルの選手を指導するのは大変なのでしょうね。

世界を目指す選手も習いごとでテニスを学ぶ人も、目標は違ってもテニスが上手くなりたいという気持ちは同じです。たしかにナショナルチームと聞くと華やかに感じられますし、トップ選手になればなるほど考えるべきことは増えますが、日々の準備やトレーニングは地味なものです。上級者でも初心者でも、これからどうなりたいか、次のステップに進むために何が必要かを本人と話し合いながら取り組むことで、その人が向上していく過程を共有できるのがコーチにとって一番のやりがいでもあります。

一方で、僕が多く関わる10代の選手は技術だけでなく精神面での配慮も重要です。難しい年頃でもあるので、技術的にはトップレベルの選手でも、精神的な浮き沈みはあります。試合に負けた理由を聞くと、平気な顔で「なんかやる気が出ませんでした」みたいなことを言ってくるのが思春期の子どもです(笑)。そんな時でもまずは本人の思いや言い分を聞くことを優先して、その上で冷静にこちらの意見を伝えるようにしています。ただ、これはあくまでコーチの立場だから言えることで、親の立場だったら平常心を失って衝突してしまいそうです。僕は独身で子どももいないのですが、この世代の子と家庭の中で日々接している親御さんには尊敬の念しかありません。

テニスは人と人をつなぐラリー

親との関わりも重要なのですね。

本人よりもむしろ親御さんとの対話を重視しています。子どもにとって、まずは家庭が安全安心な環境で、テニスに行くのが嫌じゃないことが大前提です。のびのびとやれる安心感があれば、褒められても叱られても子どもは伸びますから。その上で上位を目指す子には勝つことの大切さを伝えます。競技としてのテニスは勝敗が明確に決まりますから、そこはうやむやにはできませんし、オブラートに包んでもその子のためになりません。勝者が評価されるのは当然で、そこに辿りつきたければ努力するしかありません。健全な競争心を育んで、1番を目指して努力するからこそ、その結果負けてしまって2番や3番になってもその過程には価値がありますし、勝者に対しても敗者に対しても敬意が生まれます。

最近は多くの親御さんが「子育てに失敗しちゃいけない」と過敏になっているように見えます。習いごとを決める際も、親の意向を押し付けることなく、本人に自由に選ばせながら、なおかつその中で必ず子どものやりがいや才能を見出してあげなければならない、みたいな。僕はむしろ、きっかけはなんでもいいと思います。たまたまチラシを見た親に連れてこられた子が全国大会に出ることもありますし、僕自身も最初は父に「1,000円あげるからテニスをやりなさい」って言われましたから。「いや、1,200円じゃなきゃやらない」って交渉しましたけど(笑)。

わが子が挫折して劣等感を感じないようにと慎重になる気持ちは分かりますが、子どもは意外に強い部分も秘めています。負けた時、失敗した時でもすぐに「かわいそう」と捉えるのではなく、「大丈夫、次また頑張ればいいよ」と声をかければ子も親も救われますし、成長のチャンスになります。苦い経験を経て違う道を選ぶなら、また新たに歩き始めればいいし、それでも続けるというならもう一度挑戦すればいい。本人よりも親御さんの方が苦しいかもしれませんが、子どもを信じて寄り添ってあげてほしいというのがコーチとしての思いです。

なんでも最短距離で正解を与えるのではなく、親も子どもと一緒に迷ったり間違えたりしていいんです。まずは一度やってみて好きだと思えるものが見つかれば、その子に合った方向に伸ばしてあげてほしいですね。

テニスの指導者として、これから先に目指すものは?

指導した選手が試合に勝てばもちろん嬉しいですし、これまでに全国大会で優勝する選手を育成することもできましたが、指導者としてはまだまだ道半ばだと思っています。自分のために時間を使うよりも、人のために頑張るほうが性格的に向いているし好きなんだなと、この仕事を通じて気づきました。

またテニス界の発展という広い視野で見れば、国内に本格的な施設を増やしてほしいですね。日本では軟式テニスが独自に発展した特殊な背景もあって、硬式軟式併用型のコートが多いのが現状です。またコートの種類も、国際大会で標準的に使用される硬い素材のハードコートは少なくて、人工芝の上に砂が散りばめられたオムニコートが大半です。管理の手間や建設費の問題はありますが、有力な選手を育成する上でも、テニス競技の環境整備を訴えていきたいです。

また一方で、誰もが親しめる市民スポーツとしてのテニスを根付かせたいという思いもあります。車でしか行けない遠い場所に立派なコートがあっても、子どもや高齢者は気軽に使えません。ここ数年でフィットネスジムがコンビニのような形で展開されたり、中核都市の駅前に複合スポーツ施設が整備される事例が増えましたよね。健康増進や経済効果の観点からも、スポーツをより身近なものにする良い傾向だと思います。

テニスの本場イギリスやフランスでは日常生活の圏内にコートが点在していて、人々の憩いの場として機能しています。昼休みになるとラケットを片手にふらりと立ち寄って汗を流したり、コートを囲んでみんなでランチを食べたり。知らない人同士でもすぐに仲間になってプレーを楽しんでいます。テニスが生活の一部であり、文化として定着しているんですね。テニスは身体が接触しないため大きなケガが少なく、個々のレベルに応じた生涯スポーツとして長く楽しめます。そしてなにより伝えたいのは、テニスは素晴らしいコミュニケーションツールだという点です。テニスの本質は互いにボールを打ち合い、人と人をつなげるラリーにあります。一球ごとに相手の存在を感じながら、言葉を越えて対話できる楽しさが、世界中の人々を惹きつける理由なんですね。

Title & Creative Direction/Daisuke Hoshino

Text & Cover Photo/Kohei Handa

渡邉 隼

日本テニス協会ナショナルコーチ / ワタナベテニスカレッジコーチ

1984(昭和59)年6月4日生まれ (41歳)

富士市出身・在住

(取材当時)

わたなべ・じゅん / テニス指導者の家庭で3人きょうだいの末っ子として生まれ、3歳頃からテニスに親しむ。岩松中から庵原高校に進学し、高校時代はインターハイでシングルス3位、ダブルスで優勝を果たす。早稲田大学スポーツ科学部在学中にはインカレでベスト4に入り、全日本選手権に出場。卒業後は三菱電機に入社し、実業団選手として活動。2011年に退職後は、母校の早稲田大学庭球部コーチと地元で父・渡邉健氏(富士市テニス協会会長)が営む『ワタナベテニスカレッジ』のコーチを兼務。7年間指導した早稲田大学では全日本大学対抗戦15連覇の偉業に貢献。恩師である土橋登志久氏の推薦により、現在は日本テニス協会ナショナルコーチ・女子U16監督として活躍。2018年からはフクシマガリレイ実業団チームのヘッドーコーチも務める。

Nutshell 〜取材を終えて 編集長の感想〜

大手広告代理店のコピーライター・澤田智洋氏による福祉と多様性をテーマにした本『マイノリティデザイン』(2021年・ライツ社)の中で、「ゆるスポーツ」というコンセプトが語られています。これは運動が苦手だった著者本人の体験、そしてその息子が視覚障害を持って生まれたことをきっかけに提唱された、障害や苦手を逆に強みとして活かせてみんなが活躍できるようデザインされたさまざまな創作スポーツの総称です。

私自身もまさに運動に苦手意識を持つ子どもでしたので、とても共感しました。じつのところ、私は学校教育や部活動の中でスポーツを面白いと思ったことなど一度たりともありません。戦前の軍隊様式をまだ引きずっていたような当時のスポーツ教育のあり方のせいだったのかもしれないし、たまたま良い指導者との出会いがなかっただけなのかもしれない。あるいは単に私が運動中にぼーっとしているような少年だったからなのかもしれないけれど、いずれにせよ当時もし隼さんのような、一人ひとりの心と向き合ってくれるコーチが隣にいたなら、もっとドラマチックにスポーツを楽しめただろうに、なんて思います(その反動か、大学では勉強そっちのけでスポーツ三昧の日々にはまりこむことになるのですが)。

学問やアートでもそうですが、とりわけスポーツにおいては「トップを目指す頂点の世界」と「誰でも楽しめる裾野の世界」の双方を大事にしないと、その分野自体が成長していかないように思います。言ってみればそれは闘争心と楽しむ心とのバランスなのですが、プロにも楽しむ心は必要だろうし、アマチュアだって闘争心や向上心は大事な要素です。なぜそれが好きなのか、自分のやる気はどこから出てくるのか、行き詰まったとき自分はどう反応するのか、といった自分の心理と向き合う機会をくれることはスポーツの大きな魅力であり、コーチというのはそれを可能にしてくれる鏡みたいな存在なんだと、改めて思いました。

- Face to Face Talk

- 地域活動, 子どもと教育

- コメント: 0

関連記事一覧

Vol.216 |『80婆さんのパリ在住50年の思い出』著者...

Vol. 194|美術家 伊藤 千史

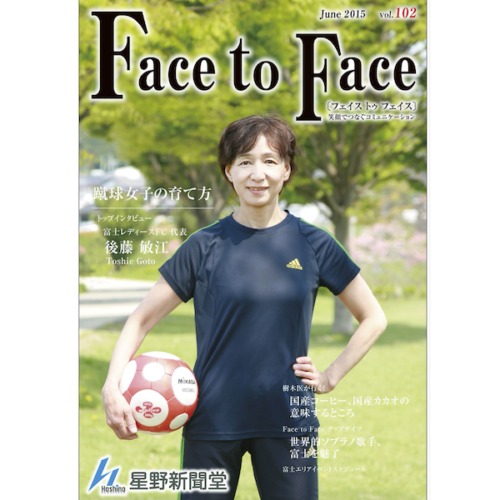

Vol.102 |富士レディースFC 代表 後藤 敏江

Vol. 173|富士聴覚障害者協会 会長 鈴木 誠一

Vol. 114|富士自然観察の会 小澤 緑

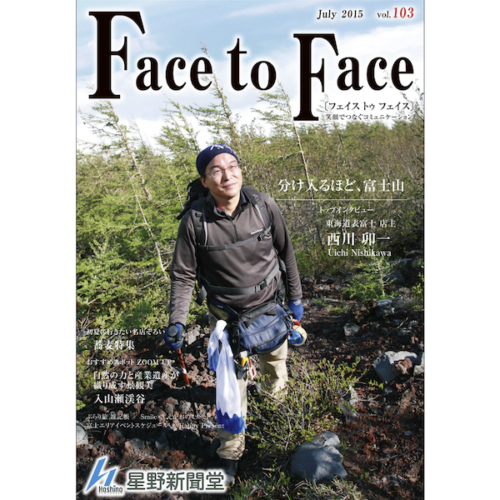

Vol. 103|東海道表富士 店主 西川 卯一

Vol. 168|川村病院 緩和ケア病棟|いまここ|医師 大...

Vol. 119|冨士日本刀鍛錬所・刀匠 内田 義基

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。