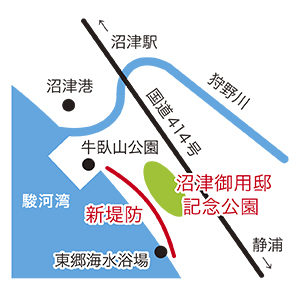

憩いの散歩道復活! 牛臥〜東郷海岸 新堤防全面開通

おでかけレポート

沼津の観光名所、そして地域住民の憩いの場として親しまれている沼津御用邸記念公園。公園を横切る敷石の道から階段を上ると、大きく広がる海が出迎えてくれる。牛臥山海岸から東郷海岸まで延びる約1.5キロの堤防からは、東に淡島、西には遥か南アルプスを望むことができる。

風景といい距離といい、格好の散歩コース・ランニングコースだった。近隣の幼稚園の園児たち、友人、夫婦、愛犬仲間……いろいろな人が海を眺めながら言葉を交わしていた。過去形にしたのは、つい最近まで工事による通行規制のため、断片的には通ることができたものの、6年以上ものあいだ一気通貫することができなかったからだ。

久しぶりに御用邸記念公園まで歩いてみた。「あれ?なんだろう、いつもと違うぞ……」と感じながら足を進めていくと、『これより通行止め』の看板がなくなっていることに気づいた。「えっ、開通した!?」おそらく看板には工事期間が記されていたのだろうが、長く生きたせいか『令和○年』という表示は「はて?何年先のことだろう??」とピンとこないものだった。兎にも角にも心を躍らせ、いざ堤防へ。

公園を横切る道から堤防に出ることができる

増設されたのがはっきり分かる階段

堤防に出るためいつものように階段を上がると、以前より長くなっていることに気づいた。十数段加えられたそれらは誰の目からも真新しく、「これだけ高くなったのだ」とすぐに分かる。いよいよ堤防に立ってみると、以前との違いはあまり感じられない。というか、記憶に残っていないというのが正しい表現だ。唯一違いに気づいたのは、遊歩道に緩やかなスロープができていたことだ。「このスロープは何?」「以前の堤防はどんな感じだった?」「そもそも工事したのはなぜ?」歩いているうちに数々の疑問が浮かびその答えを知りたくて、海岸管理者である静岡県沼津土木事務所を訪ねてみた。

堤防工事計画は2013年に遡る。2011年3月11日の東日本大震災がその発端だ。当時の堤防高は、東京湾の平均水位をベースに考えられた基準値をクリアしており安全と思われていた。しかし、あの津波被害の想定外の大きさを目の当たりにし、見直しの必要性に迫られたという。

静岡県では数十年前から「大地震が来る」と予想され、第4次東海地震被害想定アクションプログラムが作成された。地震による津波想定被害を県内の各地点で算出した結果、牛臥地区は津波高に対して堤防の高さが少し足りないということが判明した。具体的な計画が進められる中、設計のポイントは大きく二つ。一つは震度5弱~強の地震による津波高から人命を守り得る堤防にすること、もう一つは御用邸記念公園の美しい景観を維持するということだった。

津波から人命を守るためには、高い堤防が必要だ。その高さは、到達する津波高とその地質で決められる。地質に関しては事前に調査され、地震のレベルによってどの程度沈んでしまうのかを加味して堤防高が設定される。

今回の工事では、既存の堤防高から1メートル嵩上げしているところもあれば2メートルの地点もあるという。その高さを結ぶと必然的にスロープになるというわけだ。文章にしてしまうといとも簡単にできたように思われるが、じつは緻密な計算と解析がもたらした結果であり、人々を守るために考え抜かれたカタチなのである。

【工事前】堤防の高さが一定だった(写真提供:沼津土木事務所)

【工事後】堤防高の違いによってスロープができた

人命を守るためには「粘り強い」構造であることも重要な要素だという。例えば地震による1回目の津波には耐えられても2回目で堤防を越波してしまった場合、弱くなった土羽(盛り土などをした際に生じる斜めになった法面)が削られ空洞となりストンと落ちてしまう。埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故のようなイメージだ。ここでは矢板を深く打ち込むことで、万が一の越水でも空洞化による堤防の転倒を矢板が防止するという「粘り強さ」に対応しているという。

堤防高確保のためには陸側(公園内)へさらに入り込む必要があったが、そこは文化庁が所有する格式ある土地。人命と歴史文化の折り合いをつけるため、「文化庁との協議が大変だった」という。用地の交渉から始まり、コンクリートには張り芝を施し景観を保つことで合意し、公園と堤防の境には公園管理者である沼津市が以前より背の高い新たなフェンスを設置した。「これまでの景観を損なうことなく、人命を第一に考えました。すべてが意味のあるデザイン、形です」。最後にそう話してくれた沼津土木事務所の方の言葉が、じんわりと重く心に残った。

【工事前】堤防が鋭角に曲がっている箇所がある(写真提供:沼津土木事務所)

【工事後】湾に沿った美しい堤防(写真提供:沼津土木事務所)

沼津土木事務所への取材で、工事前の堤防の写真を見せてもらうことができた。そうそうこんな感じ、こんな眺めだったと、あらためて思い出すことができた。そして、普段何気なく歩いている堤防にも、緻密な調査と経験による人の知恵や技術が詰まっているのだと、関係者への感謝とともに頭が下がる思いになった。

じつは1箇所だけ、まだ工事中のところがある。残されたこの作業が一番の難所で、職人の腕の見せ所なのだそうだ。完成は本号の発行とどちらが早いだろうか……この目で見届けるためにも、春の訪れとともに毎日足を運んでみよう。

(ライター/reiko)

沼津御用邸記念公園

沼津市下香貫島郷2802-1

http://www.numazu-goyotei.com/

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。