泉水源地一般公開 沼津市のおいしい水を再発見!

お出かけレポート

見て飲んで学べる大人の社会科見学へ

まだ東京に住んでいた頃、出身地を聞かれ「静岡」と答えると、「ああ、お水のおいしいところね」とよく言われたものだ。地元(沼津)の水がおいしいのだという自覚を持ったのは、そこを離れて間もなくの頃からだ。たしかに当時の東京の水はおいしくない、いや、とてもまずかった(今はだいぶおいしくなったと聞いているが)。水道の蛇口から直接注いだ水は飲まない、冷蔵庫で冷やしてから飲むか、ヤカンなどに溜めて一晩置いてから飲むのが常だった。

一方、地元の水の記憶といえば……水は冷たくておいしいのが当たり前で、小学校の頃は蛇口を上に向け水道水をガブガブ飲んだし、子どもたちが自由に飲めるようにと庭先の水道にコップを置いてくれている家もあった。沼津に戻り三十余年、おいしい水は再び「当たり前」になってしまい、ありがたいという気持ちが薄らいでいた。

富士山からの地下水が湧き出る「わき間」を源とする、日本で一番短い一級河川・柿田川(清水町)。『日本名水百選』にも選ばれ、ミシマバイカモやカワセミが生息する清流として有名だ。併設された公園では、その美しく豊かな水と自然を満喫しようと、連日多くの人が訪れている。沼津の水道水はこの柿田川の湧水が水源だということは、地元民であれば誰もが認識しているだろう。かくいう私もその一人だが、柿田川のどこにそれはあるのか、どうやって市内全域に運ばれているのか、気に留めたことはなかった。

沼津の水源地が一般開放されると聞き、この機会に見学してみようと足を運んでみることにした。国道1号線沼津バイパスを箱根方面に向かい、陸橋を降りて間もなくの『八幡東』交差点を右折、数十メートル先にある沼津信用金庫清水町支店の裏手に泉水源地はある。一般開放された6月1日は晴天に恵まれ、こんな日は柿田川公園に行くよなぁ、サントムーンでショッピングもアリか……という思いが頭をよぎり、心の中では(いったいどのくらいの見学者がいるのだろう?ひょっとして私だけか??)などと思ったのだが、目的地に近づくにつれ見学帰りであろうたくさんの人々とすれ違い、その不安は一気に解消された。

泉水源地入り口付近では案内役の水道局職員が立ち、眼下に大きな池(湧水池)が……。「おぉ、ここだ!」と安堵と緊張が広がった。聞けば、泉水源地の一般開放は水道週間の6月1〜7日に合わせて期間内の1日だけ、毎年行なわれているのだそうだ。この日は年に一度しか見ることができない貴重な体験となった。

会場には屋内展望コーナー、深井戸コーナー、お茶のサービスコーナー、柿田川の映像を体験できるVR体験コーナー、クイズ・利き水コーナー、給水車による給水体験など、水道水の歴史とおいしい水の正体に触れることができる催しがてんこ盛りだった。

屋内展望から施設内を望む。展示装置やゲームコーナーに大勢の見学者が

水が勢いよく湧き出す深井戸。富士山の雪解け水や雨水が幾重もの三島溶岩層を、長い年月をかけて通り湧き出る。水温は年間を通じて15℃前後で鉱物成分がほどよく溶け込むため、おいしい水となる

深井戸そばにある水飲み場。直接湧水を飲める

水飲み場の湧水で淹れた冷茶サービス。汗ばむほど暑かったため、ひと休みしておいしいお茶に舌鼓

施設内から見た柿田川。ミシマバイカモが気持ちよさそうに川の流れに揺らいでいる

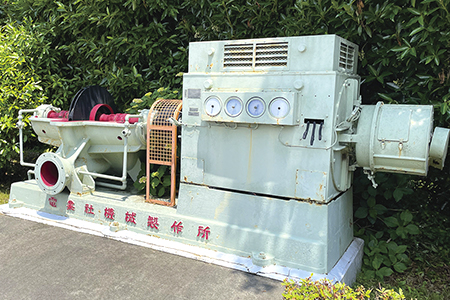

昭和42年から16年間にわたり、沼津市八重排水場・清水町の全域に向けた2代目送水用ポンプ。現在は3代目が稼働中

岡宮系送水ポンプ。口径1,000mmの送水管を通して標高90mの岡宮配水池に水を送っている

職員のサポートを受け、給水にチャレンジできるコーナーも

水力発電で施設内の庭園灯電力に利用。水力発電のほかにも風力発電、太陽光発電で施設内の電力の一部を賄っている

最後に、「柿田川は清水町なのに、泉水源地はなぜ沼津市の管理なのか?」という疑問について触れたいと思う。

戦前には沼津市内全域に豊富な地下水があり、掘抜井戸などで容易に飲料水が確保できていた。そのため各地域が主体の組合で小規模な水道が十数ヵ所運営されていたのだが、戦災により焼失し自給自足の生活に追い込まれてしまったという。

一方、第二次世界大戦中、音響を研究するための施設(海軍技術研究所音響研究部)が沼津の現・第三地区センターのあたりに作られ、施設で使用する水の水源として柿田川湧水の取水権は海軍が持っていた。当時、水不足が予想されたため香貫山にトンネル式配水池(現・中瀬配水池)が建造されたものの、終戦とともに米軍に接収されるという懸念から爆破が唱えられ、湧水の存続が危機を迎えたという。

湧水を守りたいという海軍関係者や沼津職員の懸命の懇願により沼津市に引き渡され、昭和22年には水道創設事業が認可、昭和25年7月には泉水源地からの配水が開始された。

なんという偶然か……第三地区センターに毎週通っているのだが、センター近くにある『海軍技研址』という石碑をその度に目にしていた。いったい何の碑なのだろう?面白いネタが隠されているか今度調べてみよう、などと思っていた矢先の「瓢箪から駒」だった。私は「持っている」人間なのか、はたまたライター特有の助平根性に神様が手助けしてくれたのか……。兎にも角にも、一つの謎が解けておいしい水がさらに美味しく感じられそうだ。

沼津第三地区センターの近くにある『海軍技研址』の石碑。戦争で犠牲になった方たちを偲んでいる

(ライター/reiko)

泉水源地(沼津市送水管理センター)

駿東郡清水町八幡字泉川添270番地

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。