フジサンタカイネ【オーストラリアからようこそ】

9月中旬のこの日、富士宮口五合目は濃霧に包まれた。どこに人がいるのかさえ分からないほどで、さすがに無理かと引き返そうとしたところ、意外な光景が目に飛び込んできた。背の高い若者二人が談笑しているのだが、よく見るとその脇には…自転車!?

富士地域で活動する人々の素顔をとことん掘り下げます

9月中旬のこの日、富士宮口五合目は濃霧に包まれた。どこに人がいるのかさえ分からないほどで、さすがに無理かと引き返そうとしたところ、意外な光景が目に飛び込んできた。背の高い若者二人が談笑しているのだが、よく見るとその脇には…自転車!?

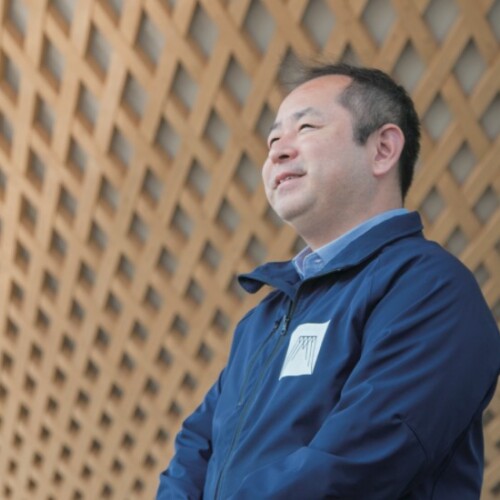

《 海辺の街に吹く風》「海外姉妹都市」というのはよくある話ですが、富士市とオーシャンサイド市との関係は、市民の草の根レベルで実態のある活動になっているのが特徴です。その意義と、会長の清水さんご本人が海外に飛び出したきっかけについて伺いました。

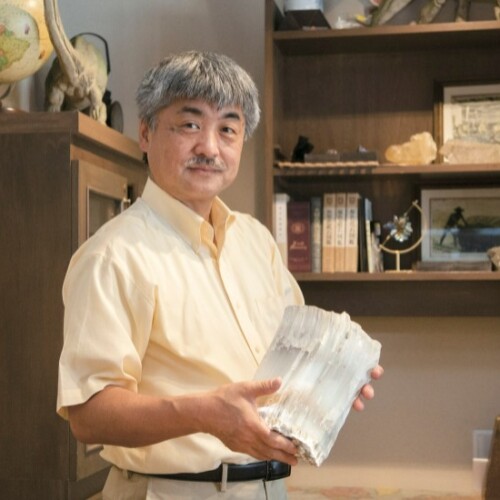

《 石のワンダーランド》子ども連れで気軽に楽しめる観光スポット、そして不思議な石の世界をまじめに探求する学術の場というふたつの顔を持つ「奇石博物館」。副館長で学芸員を務める北垣俊明さんは、その場所の両面性そのままの「少年の心をもったおじさん」でした。

《富士発・カンボジア製グローバルブランド》カンボジア出身で富士市在住の望月颯太さん。自らデザイナーとして、生まれ故郷の名産シルクを使ったファッションブランドを立ち上げ、富士市から世界市場を目指しています。

富士山を気軽に楽しむのであれば、富士宮口登山道五〜六合目の冬季閉鎖が解除されてからの約1ヵ月間がおすすめ。頂上まで登りたい人は山開きまで我慢が必要だが、遠方からの来客をもてなす時や、幼い子ども連れの行楽には最適だ。

《山が映すは人の営み》富士宮市の新観光名所、富士山世界遺産センター。地元民にとって当たり前にそこにある富士山ですが、学芸員・大高康正さんにお話を伺うと、それがただの自然物ではなくて昔から人々の生活に密着した存在だったことがはっきり見えてきます。

《ママたちのお母さん》助産所といっても、それは出産だけの場所ではありません。母親となった、あるいはこれから母親になる女性が、生涯を通じて頼りにできる「産婆さん」の仕事について、助産師で保健学博士の堀田久美さんに聞きました。

《陽だまりに流れる時間》富士宮出身のシンガーソングライター笹倉慎介さん。米国郊外を思わせる元米軍住宅地内にある笹倉さんのスタジオは、まるで優しい陽だまりに包まれたような穏やかな場所でした。その音楽性を象徴するように。

3月下旬、咲き誇る桜に心躍る季節だが、その反面、晴れていても富士山は霞んで見えない日が多くなる。この日も午前中は鮮明だった富士山の姿が午後にはうっすらとした輪郭だけになり、今にも消え入りそうだった。

《ゴリラが教えてくれた地域共生》富士宮の「縁や」でエコツーリズムに取り組む、 安藤智恵子さん。その共生理念の原点は、西アフリカ・ガボン共和国で10年以上に渡って取り組んだ、ゴリラの生態調査でした。